|

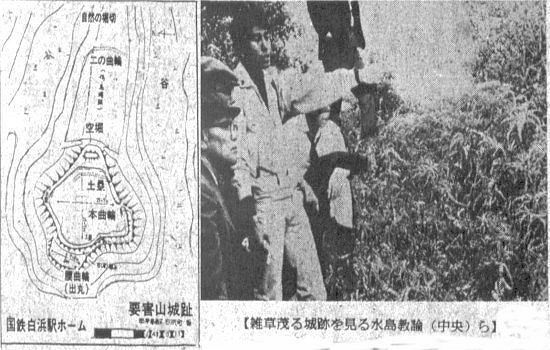

”幻の城跡”といわれ、郷土史家らが血眼で捜していた要害山城跡が、本県でただ一人の日本城郭学会員で゜ある御坊商工水島大二教諭の調査で、白浜駅裏の山の頂上にあることが確認されたが、25日白浜町文化財審議会では第1回目の現地調査を行った。

要害山城は、紀伊風土記にも「村の東山ノ上に有り、方十五間許土人は山本主膳の家土堅田式部というものの居城なりといふ」と記されているが、今まで正確な場所がはっきりしなかった。

熊野別当の子孫の堅田式部大夫善行(1343年没)が1330年頃築城し、市ノ瀬の山本主膳頭の家来となっていた。その後日置の安宅氏の勢力増大に伴い、安宅氏の旗本北金右衛門のオイ福田良左衛門が居城した。

現地調査には水島教諭はじめ、<略>。山の頂上までは道もなく、茂みの中を通らなければならないが、細野の入江や富田海岸も一望できる。<略>。

参考文献 紀伊民報 昭和48年4月29日 第8670号

参考文献

|

熊野水軍史料 安宅一乱記 頁131〜133 |

|

北金左衛門が事

爰に肥前国葛木郡の住人、大野五兵衛と名乗り周参見へ来り、<略>。故大野五兵衛が若党北金左衛門也、年久敷肥州に住て詞等も替わりしが、汝、如何成事に哉、斯偽り帰りしぞ、と尋けれハ、金左衛門、謹面、某が倅金右衛門、不忠の臣と成て小松原宮内に組して、榎本殿に討れし由、<略>。

北・福田蒙赦免ヲ事

爰に、北平六兵衛・福田良左衛門弐人ハ大永元年九月頃大野家の勘気を蒙り、他の領分に隠れ居たりしが、此頃御城へ被召出、一族北金左衛門が志しにめんし御赦免を蒙りける、<略>

福田数馬忠死之事 安宅一乱記 頁159〜160

爰に福田数馬ハ富田堅田の城主にて福田丹左衛門の子也けり、小松原宮内ノ少輔死去の後安次の御前を離れず居たりけるが、戦ひ最中に中将安定卿の御陣へ参て申けるハ、公の御情を以安次の命御免有て御助ヶ下されバ、出家ともなして人々のしゆらの苦患を助させ可申、全ク又安次におゐて御敵対申心にあらず、小松原宮内が計ひに依而、斯籠城ハ仕給へども、折を窺ひ降参仕らん思召也、夫故こそ、態と関々を捨させ落城いたして候、誠に御敵対申御心に候ハゝ、寄手いか程の大軍にても此城容易可落様ハ無之、味方を偽ておびき出し、落城致し候事、是一重に御手に属せん為也、と言を尽して申けれハ、安定卿聞届られける、此時、福田、太刀を逆手に取て、安次丸が代りには、臣が一命君に奉ん、此首を曝して天下への言訳を成し給へ、と涙を流して腹十文字に掻切、其刀にて己が首を切落し死たりけり、人々感し給ふ事限りなし、軍終而後、安次丸ハ田野井の城へ預ヶられ、其後出家して同所の寺院に住給ふ、榎本元五郎・同藤吉・同源之丞・森丈右衛門・鈴木三右衛門・小山本蔵・同本次郎、是等ハニ心なき旨御聞届有て、安次と一所に田野井に居られたりけり、 |

|